好きなことの一つに読書があります。

子供の頃からそうだったわけではなく、「本を読むのが好きです」と言うようになったのは社会人2、3年目の頃からです。

当時は地元から往復3時間かけて通勤していて、お勧めしてもらった本を電車で片っ端から読んだり、一度おもしろいと感じた作家さんの他の作品を読んでみたり。

いろんなジャンルを読む中で、いいなと思う本には共通して、心が整うような、自分の内面と向き合うような読後感があることに気づきました。

読書=趣味のようでいて、実は“思考の整え方”なのかもしれない。

私の場合は仕事やプライベートにおける“判断軸”や“感性”を、それらが静かに形づくっていると感じています。

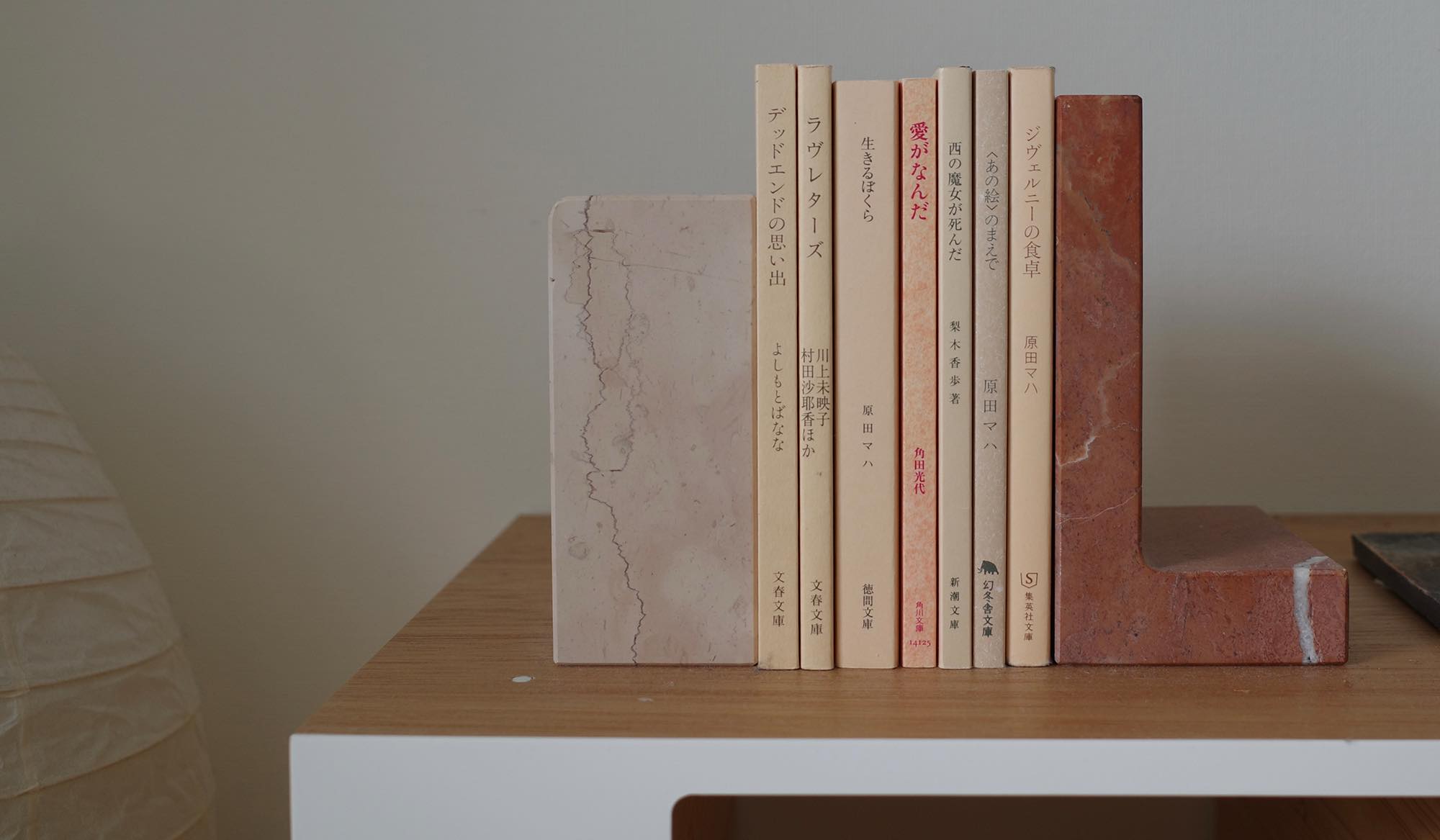

自分の中で軸となっている本がいくつかあるのですが、特に影響を受けたのは<原田マハ>さん。

ご存知の通り原田さんは美術への造詣が深く、アートを題材にしたミステリー作品を多く書かれています。

なかでも『楽園のカンヴァス』や『風神雷神』は、アートへの敬意をあらためて感じさせてくれた一冊でした。

その作品に出てくるアートを“自分の目でみたい”という思いが生まれて、美術館を目的に旅行するようになったのも、この本がきっかけです。

原田さんの小説はフィクションでありながらも、アートが生まれた時代背景や作家の人生といった史実をもとに描かれているため、作品の背景を理解したうえで鑑賞することで、絵そのものに対する視点や味わい方にも変化が生まれたように思います。

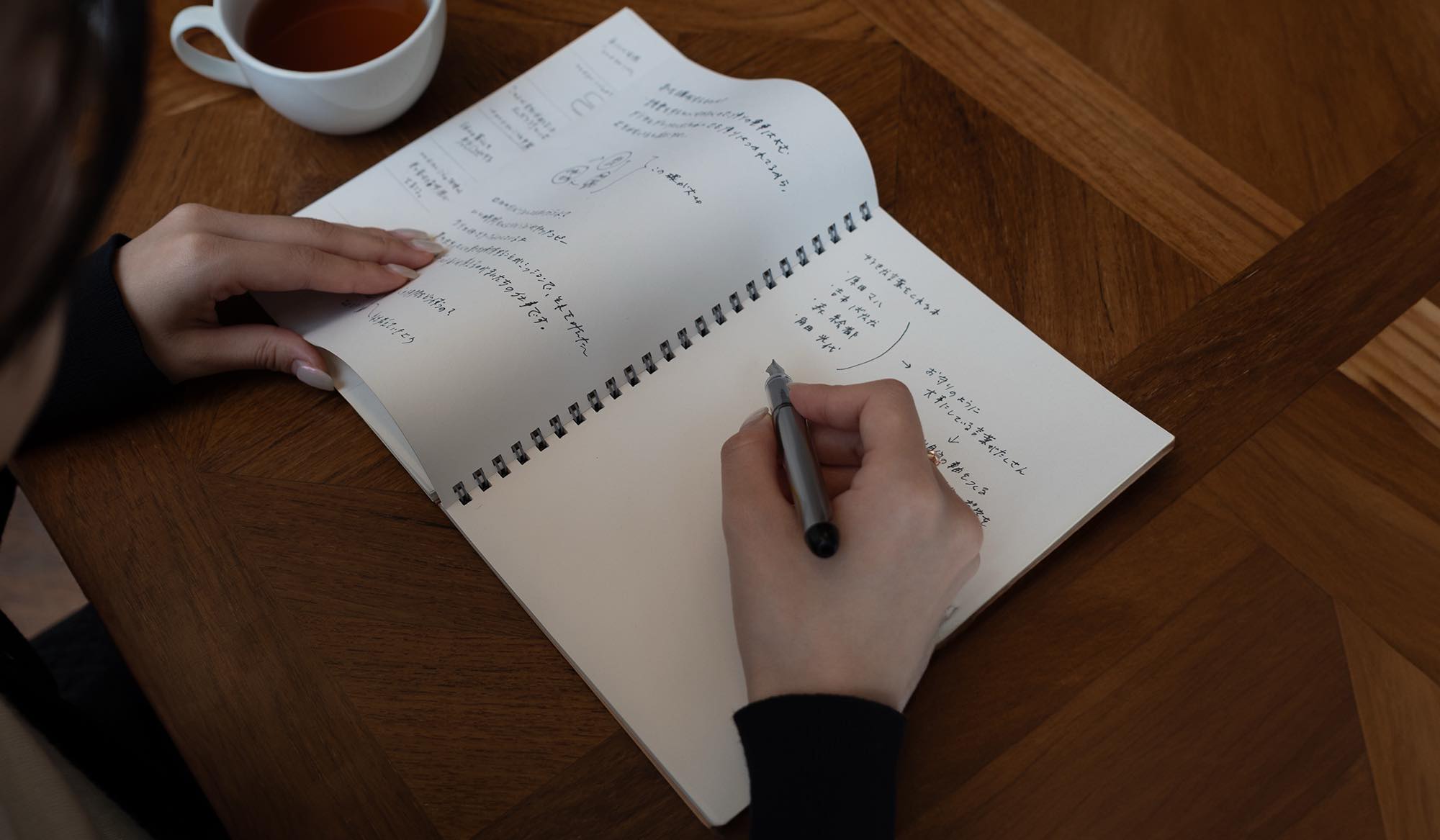

小説に限らずエッセイやインタビュー記事などでも、不思議と今の自分に必要な言葉に出合えることがあって。

そんなふうにしてお守りのように大切にしている言葉が少しずつ増えていきました。

例えば、ほぼ日手帳に書かれている、糸井重里さんの『今日のダーリン』の一文はとても印象に残っています。

“じぶんが嫌いなもの、興味を惹かれないもの、どうでもいいと思っていたものについて、

「それを好きな人がいる」「それを求めている人がいる」ということに

どうしてだろう、どこがいいのだろうと思うこと。

これが、『好奇心』のもとである。”

さりげない一言のようでいて、これまでのものの見え方に静かに変化をもたらしてくれた言葉でした。

言葉は、ものの選び方や人との関わり方など、日々の小さな判断にも影響している気がします。

いい本に出合い、いい言葉に触れることは、自分の“美意識”や“まなざし”を少しずつつくってくれるものなのかもしれません。

そんなふうにして集まってきた言葉たちが、ブランドディレクターとしての言葉選びや世界観づくりにも、自然とにじんでいるように思います。

◻︎ブランドディレクター早坂のInstagramはこちら